Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Anno XIII - n° 70

Luglio/Agosto 2025

Sicurezza sul lavoro nei comportamenti sicuri

di Stefano Olivieri Pennesi [*]

La sicurezza basata sul comportamento, meglio conosciuta con l’acronimo inglese BBS Behavior Based Safety rappresenta, più specificamente, un diverso approccio, più proattivo e sistemico, teso a gestire e migliorare la sicurezza sul lavoro, focalizzandosi sulle azioni e comportamenti permanentemente osservati, siano essi individuali e/o collettivi che, non di rado, possono appunto avere influenze dirette sulla sicurezza. Ciò si basa, evidentemente, sul fatto che una rilevante parte dei “sinistri” sul lavoro sono cagionati o associati ad eventuali comportamenti pericolosi assunti da parte dei lavoratori.

L'approccio BBS tende a mutare gli atteggiamenti e le azioni osservabili dei lavoratori, cercando di creare così un ambiente di lavoro tendenzialmente più sicuro. La stessa si integra, efficacemente, con tecniche come l'analisi comportamentale, abbinata ad un’attenta osservazione e un efficace addestramento. La BBS racchiude un diverso approccio, alquanto efficace, per ridurre gli incidenti sul lavoro, affinando la cultura della sicurezza per mezzo del “cambiamento comportamentale” e attitudinale di chi materialmente opera con azioni lavorative.

L'approccio BBS tende a mutare gli atteggiamenti e le azioni osservabili dei lavoratori, cercando di creare così un ambiente di lavoro tendenzialmente più sicuro. La stessa si integra, efficacemente, con tecniche come l'analisi comportamentale, abbinata ad un’attenta osservazione e un efficace addestramento. La BBS racchiude un diverso approccio, alquanto efficace, per ridurre gli incidenti sul lavoro, affinando la cultura della sicurezza per mezzo del “cambiamento comportamentale” e attitudinale di chi materialmente opera con azioni lavorative.

È quindi interessante domandarsi su quali siano le forze in campo che incidono al fine di produrre comportamenti, dal punto di vista lavorativo, diligenti o meno, evidenziando le categorie stesse maggiormente a rischio.

Evidentemente sui luoghi di lavoro le cosiddette procedure sicure non di rado risultano scarsamente rispettate per diversi motivi, e questo influisce direttamente su una serie di comportamenti rischiosi.

È possibile, pertanto, distinguere due importanti tipologie di condotte rischiose sul lavoro:

- Violazioni intenzionali di procedure definibili sicure

- Errore involontario

Le violazioni possono essere dovute a diverse ragioni. Tra queste la mancanza di una idonea formazione o anche una pressione eccessiva, da parte dei superiori gerarchici, finalizzata a velocizzare il lavoro. Ciò può indurre il lavoratore a contravvenire le procedure di sicurezza in essere e regolamentate per svolgere più velocemente le proprie funzioni.

Parlando invece di errore umano lo stesso dovrebbe intendersi oggettivamente involontario. L’esempio classico deve portarci alla mente le possibili, frequenti, distrazioni o astrazioni mentali dei lavoratori rispetto a ciò che stanno compiendo. Domandarsi quindi in primis come poter prevenire i comportamenti a rischio sul lavoro.

Verosimilmente, le risultanze in esito a violazioni comportamentali, o errori umani, sono le medesime (comportamenti a rischio e violazione delle procedure di sicurezza), la prevenzione, per ambedue i due casi, sarà radicalmente differente. Infatti, se per evitare violazioni volontarie di norme/protocolli bisognerà indagare su quali siano le ragioni che hanno indotto a non eseguire comportamenti in sicurezza, per l’errore umano è differente.

D’altro canto, proprio per scampare gli eventuali errori del lavoratore bisognerà, viceversa, indagare altri aspetti, come ad esempio quelli “psicosociali” oppure differenti ulteriori aspetti, immaginiamo, indicativamente, la postura ergonomica lavorativa errata, e altro ancora.

Psicologia dei comportamenti sicuri nei luoghi di lavoro

La sicurezza sul lavoro, doverosamente, ritengo, assurge a questione di primaria importanza in qualsivoglia ambiente lavorativo. Prevenire incidenti e diffondere comportamenti sicuri sono obiettivi fondamentali per garantire il benessere delle maestranze ma, al contempo, la produttività delle stesse imprese. Tuttavia, la motivazione per “scegliere” comportamenti protetti varia da soggetto a soggetto. Per comprendere e condizionare detta motivazione, è imprescindibile rifarsi a principi della “psicologia della motivazione”.

La psicologia della motivazione si occupa di sezionare i fattori che influenzano il comportamento e le condotte di un individuo. Calandoci nel contesto della sicurezza sul lavoro, la motivazione è ineludibile per incoraggiare i dipendenti ad assumere comportamenti sicuri e diligenti in modo e consapevole. Percepire i meccanismi alla base delle motivazioni soggettive è un aiuto per sviluppare strategie efficaci nel promuovere la migliore cultura della sicurezza.

Tra le maggiori influenze nella psicologia della motivazione si può annoverare la teoria dell'autodeterminazione. Questa postula che l'autonomia, la competenza e l’essere interconnessi a livello sociale siano fattori essenziali per alimentare al meglio la motivazione interiore di un individuo. Applicata al contesto della sicurezza sul lavoro, si concretizza nel fatto che i dipendenti devono sentirsi liberi nelle proprie decisioni che impattano sulla sicurezza, consapevoli nello svolgere i compiti spettanti, come pure avere fluenti relazioni sociali con i colleghi e non meno con i superiori, nel sentirsi incoraggiati e responsabili della propria sicurezza. Ma gioca evidentemente un fattore importante, su tutto, anche il sostegno sociale collettivo ricevuto dalle maestranze nell’agire lavorativo.

La stessa comunicazione aziendale aperta e la condivisione delle esperienze possono favorire il progresso della cultura per la sicurezza in cui tutti si sentono coinvolti e motivati a fare la loro parte per prevenire gli incidenti. La gestione del rischio è un aspetto fondamentale quando si tratta di motivazione per la sicurezza sul lavoro.

La percezione dei rischi e delle ricadute da essi certamente è una variabile soggettiva e la psicologia della motivazione può contribuire a comprendere come condizionare tale percezione.

Le informazioni di assoluta chiarezza devono anticipare la prospettazione dei pericoli connessi alla gestione delle situazioni rischiose aumentando, in tal modo, la consapevolezza e la motivazione a seguire le collaudate procedure di sicurezza. In questo, un ruolo fondamentale viene assolto dalla determinante figura dell’RSPP – responsabile servizio prevenzione e protezione.

Di altrettanta importanza la scelta dell’impresa/datore di lavoro nel consentire ai lavoratori la partecipazione attiva nel pianificare e implementare le scelte sui protocolli di sicurezza, aumentando il senso di responsabilità come pure l'impegno individuale. La parola d’ordine potrebbe quindi essere “coinvolgimento”.

Comprendere bene quali siano i fattori che maggiormente influenzano la motivazione dei dipendenti certamente supporterebbe le organizzazioni a sviluppare efficaci strategie per promuovere ed applicare una più attenta cultura della sicurezza.

Quando sicurezza significa “comportamento”

Essere consapevoli dei rischi, quale fattore motivazionale di cruciale importanza, per sostenere i comportamenti più sicuri sul lavoro. Ogni dipendente deve essere conscio dei potenziali pericoli presenti nel loro ambiente lavorativo e di tutte le conseguenze derivanti.

Informare e formare sulla sicurezza è il modo più consono per aumentare la consapevolezza dei rischi e motivare i dipendenti a prendere ogni precauzione necessaria. Ogni tipo di organizzazione può somministrare sessioni di formazione regolari-periodiche anche diffondendo materiale informativo abbinato a campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza, per garantire che i dipendenti abbiano una chiara comprensione dei rischi e delle misure preventive da adottarsi, anche in caso di emergenza.

La sicurezza sul lavoro non può relegarsi semplicemente ad un insieme di norme da applicare, né può limitarsi alla mera applicazione di processi/protocolli da accompagnare, senza comprendere le ragioni.

In questo la componente dei monitoraggi, aiutano ed integrano soluzioni tradizionali con nuove pratiche derivanti dall’applicazione della neuroscienza al tema della sicurezza sul lavoro. È stato ormai acclarato anche seguendo una varietà di indagini delle varie Procure della Repubblica indaganti gli infortuni sul lavoro, come il fattore umano sia da ritenersi, svariate volte, elemento dominante dei troppi disastri sul lavoro. Lo stesso merita l’attenta osservazione e valutazione, da parte degli altri organi preposti, rilevando le criticità comportamentali influenti negli accadimenti infortunistici, ma al pari dovrebbe essere altresì valutato quanto non direttamente osservabile vale a dire gli intervenuti cosiddetti “fattori cognitivi” ed “emotivi” specifici del/dei lavoratori.

Esistono pratiche innovative tese alla interiorizzazione dei concetti (anche in ambito della sicurezza sul lavoro), in quanto l’essere umano ha bisogno dei suoi tempi per introiettare conoscenze in modo permanente. È noto come il cervello umano si atteggi quale muscolo impiegando, in media, almeno 3/4 settimane, per alimentare nuove “reti neurali” e sviluppando una maggiore consapevolezza sui concetti acquisiti, modificando, in alcune fasi, i vecchi automatismi comportamentali.

Negli ultimi decenni, l’uso dei device, di tecnologie e pratica sui social, ci ha consentito di aumentare il nostro portato cognitivo di oltre il 400%. Il nostro cervello arriva ad elaborare circa 3 mila pensieri ogni 60 minuti, conseguentemente necessita saper gestire tutta questa massa di informazioni con consapevolezza e discernimento, al fine dell’adozione delle proprie azioni, consapevoli e logiche.

Essere presenti a se stessi, agire in assenza di pregiudizi, nel tentativo costante di ridurre i livelli e gli stati di stress, sapendo focalizzare al meglio la propria attenzione. Questo ci permetterà di supportare fondamentalmente la nostra azione permanente, aprendo nuove strade, anche alla formazione, in tema di sicurezza sul lavoro.

Sarebbe bene perciò intraprendere la strada per una visione integrata della salute e sicurezza creando nuovi modelli basati principalmente su evidenze scientifiche magari con l’ausilio della IA - intelligenza artificiale. Alcuni risultati, in tal senso, sono già evidenti in diversi casi studio che hanno messo in risalto quanto sia importante non sottovalutare nulla, parlando di sicurezza lavorativa, dal comportamento umano alla organizzazione del lavoro, per arrivare alla composizione multidimensionale di ogni luogo di lavoro, sia esso cantiere edile, fabbrica, laboratorio artigianale, opificio, campo agricolo, ufficio, pubblico esercizio, ecc.

Mentalità della sicurezza, mettendo la “sicurezza” al primo posto

Per migliorare la cultura della sicurezza, serve in primo luogo contemplare nuove visioni che vadano “oltre” le specifiche misure di carattere meramente tecnico e/o organizzativo, comunque sempre giustamente rivolte al personale.

Va da sé che i vertici aziendali per Il miglioramento la sicurezza sul lavoro pongano una diversa e maggiore attenzione ai dipendenti e ai loro comportamenti. Quindi per un migliore impatto concreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si rende necessaria una consapevolezza di base circa l’analisi comportamentale e su come modificare, nel caso, il modo di agire negli ambienti di lavoro, delle persone.

L’azione di un individuo, rispetto ad un contesto lavorativo e organizzativo, implica pressoché sempre, anche una ricaduta e un condizionamento diretto nel suo stesso “subconscio”.

L’azione di un individuo, rispetto ad un contesto lavorativo e organizzativo, implica pressoché sempre, anche una ricaduta e un condizionamento diretto nel suo stesso “subconscio”.

Per incidere positivamente sui comportamenti e perseguire così una diminuzione degli infortuni sul lavoro, le imprese necessitano l’acquisizione e/o mantenimento di un solido patrimonio di “saperi” in materia di sicurezza. In particolare, è bene scoprire il ruolo del comportamento umano nello sviluppo integrato di una cultura della sicurezza.

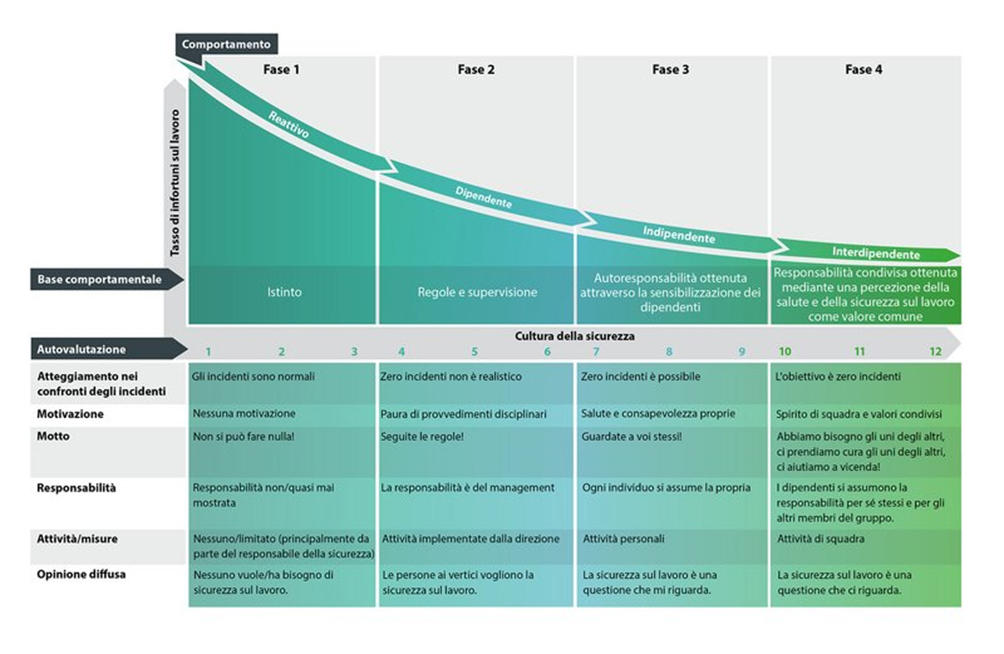

In questo ci viene in supporto quanto eccellentemente descritto dalla innovativa “Curva di Bradley”, intesa come promozione della cultura della sicurezza in azienda previo ricorso a modelli comportamentali conformi alla migliore sicurezza sul lavoro.

La curva di Bradley ha il pregio di illustrare empiricamente la relazione esistente tra gli infortuni sul lavoro e la cultura aziendale. Concretamente, fornisce un modo per valutare la cultura della sicurezza in azienda e suggerendo le possibili azioni per migliorare lo stato delle cose.

La curva di Bradley è stata sviluppata nel 1995 da Berlin Bradley, un dipendente della DuPont. Egli raccolse le sue intuizioni teoriche in una matrice, supportandole, successivamente, con delle prove scientifiche.

La teoria di fondo, presupposto della curva di Bradley, conduce ad affermare che la maggior parte degli incidenti sul lavoro è causata, o almeno non possibilmente prevenuta, a causa del comportamento umano. Esistono pertanto alcuni fattori che per così dire, hanno un'influenza significativa sul comportamento dei lavoratori:

- Atteggiamento della persona - quando materialmente si acquisiscono tali atteggiamenti nel corso della socializzazione e vengono introiettati nel proprio lavoro.

- Leadership - ossia il comportamento dei dipendenti risulta particolarmente influenzato dalle istruzioni fornite dal management, da esempi operativi e azioni che vengono permesse. La leadership, in questo modo si riflette direttamente sul tasso di infortuni.

- Cultura aziendale - da intendersi in funzione di comportamenti considerati idonei e appropriati. Il comportamento dei dipendenti è la risultante delle scelte aziendali nei contesti della sicurezza.

Mentalità della sicurezza, quindi, appunto, “approccio mentale” con cui i dipendenti si avvicinano al tema della sicurezza sul lavoro, ovvero il loro atteggiamento e la loro prospettiva, ha una notevole influenza sulla cultura della sicurezza di un'azienda. Il modo di agire di un individuo rispetto ad un contesto fa parte, come sopra accennato, del suo subconscio.

Si è potuto appurare come esista un legame stringente tra il modo di agire delle persone e il numero di incidenti sul lavoro cagionati. Ciò è stato ben argomentato e illustrato proprio dalla Curva di Bradley (fonte: Stefan Ganzke – Quentic.it ). Tale intuizione è stata asseverata grazie anche a oltre due milioni di indagini sul tema condotte a partire dal 1995.

Aiutando nella lettura del presente grafico si può notare come le aziende in cui si verificano frequenti incidenti si trovano nella Fase 1. Agli antipodi della curva, nella Fase 4, si collocano le aziende più virtuose, in cui gli incidenti sono rari o non si verificano affatto. Tra la prima e la quarta fase si trovano due intermedie. Ogni fase è caratterizzata da un sostegno comportamentale in relazione alla sicurezza sul lavoro.

È possibile, pertanto, prevenire o attenuare gli infortuni assumendo elementi sia materiali che immateriali quali: istinto naturale, regole, supervisione, autoresponsabilità, ma anche responsabilità condivisa.

Volendo ricapitolare sinteticamente tale grafico:

- Fase 1: Sicurezza sul lavoro basata sull'istinto. I dipendenti non si assumono la responsabilità della sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, la sicurezza è principalmente una questione di fortuna e gli incidenti sono visti come una componente inevitabile del lavoro quotidiano.

- Fase 2: Sicurezza sul lavoro basata su regole e supervisione. I dipendenti considerano la sicurezza sul lavoro come un insieme di regole stabilite dalla direzione. La stessa, presume che il tasso di infortuni diminuirà se i dipendenti si limiteranno a seguire le regole. Questo stile di leadership comporta una compressione sui dipendenti.

- Fase 3: sicurezza sul lavoro basata sull'autoresponsabilità dei dipendenti. I dipendenti considerano la sicurezza sul lavoro in modo personale. Si assumono la responsabilità di se stessi e comprendono l'importanza delle misure di sicurezza sul lavoro.

- Fase 4: Responsabilità condivisa ottenuta percependo la salute e la sicurezza sul lavoro come un valore comune.

Specificando ancora meglio, quindi, come detto la Curva di Bradley illustra le quattro fasi della cosiddetta cultura della sicurezza. Le prime due ineriscono la motivazione estrinseca dei dipendenti. Nella prima fase, i dipendenti credono che "Gli incidenti avvengono e basta". Nella seconda fase, è plausibile che si acclari la ineluttabilità del cosiddetto "zero incidenti" quale appunto entità irrealistica abbinata al desiderio del "non voglio essere sorpreso a lavorare in modo insicuro".

Una considerevole parte degli incidenti sul lavoro avviene con tali presupposti immateriali. Quindi invece di sentirsi permanentemente responsabili della sicurezza sul lavoro, le maestranze credono quasi sempre che la responsabilità sia attribuibile agli altri.

Nella terza e quarta fase, invece, i lavoratori detengono una motivazione intrinseca. Ciò si rispecchia in un diverso approccio mentale a queste due seconde fasi. Nella terza, i dipendenti come i dirigenti partono dal presupposto che il conseguimento di riduzione, tendente a zero infortuni, sia uno scopo raggiungibile. Infine, nella quarta fase diventa concretamente obiettivo da raggiungere.

Le imprese con una cultura della sicurezza ben collocata in una delle ultime due fasi sopra illustrate registrano un particolarmente ridotto numero di incidenti sul lavoro. Al contempo i loro dipendenti avvalorano un numero molto elevato di comportamenti sicuri.

Tale sembra apparire il giusto approccio mentale (comunque da dimostrare). Questo gioca un ruolo essenziale appunto sulla sicurezza nei diversi ambienti di lavoro. Pertanto, la domanda fondamentale da porsi è: come plasmare la giusta mentalità al meglio? Si dovrebbe certamente partire dal fatto che la base comportamentale dei dipendenti è, in primis, la risultante principale del proprio ambiente culturale, familiare nonché sociale, come pure, però, delle loro esperienze dirette avute in materia di sicurezza sul lavoro.

Il pensare, da parte dei dirigenti e dei dipendenti delle imprese, che l’accadimento di sinistri siano un elemento ineluttabile, una normalità. Questo rappresenta purtroppo una constatazione frequente ed oggettiva, vi è quasi una generale rassegnazione nel poter far poco o nulla per evitarli. Questa categoria di manager imprenditori lavoratori è probabile che considerino il tema della sicurezza sul lavoro irrisolvibile e perciò inaffrontabile.

Percezione del rischio declinandolo alla sicurezza sul lavoro

Partiamo con l’affermare quanto sia importante non trascurare le differenze individuali nella percezione del rischio sul lavoro questo è infatti un tema essenziale per una consapevole valutazione dei rischi.

Per ottenere atteggiamenti e comportamenti cosiddetti “sicuri” nella gestione della sicurezza e della prevenzione, è fondamentale avere una elevata percezione del rischio in ogni tipologia di ambienti lavorativi, in modo tale che sicurezza e la percezione del rischio vadano di pari passo.

Agire per una diversa e maggiore sensibilizzazione circa i rischi occupazionali e conseguenti responsabilità in materia di salute e sicurezza, acclarati in obbligatori e costanti corsi di formazione per i dipendenti e i datori di lavoro, è quanto mai fondamentale al fine di garantire la tutela della salute e igiene in ambito lavorativo, migliorando tanto il benessere quanto i servizi di prevenzione su incidenti, infortuni e malattie professionali.

Conclusioni

Un concetto dovrebbe guidare, coerentemente, imprese e maestranze, nella lotta ancora troppo ardua riguardo il contrasto del grave fenomeno degli infortuni sul lavoro, ossia, “prevenire ogni incidente lavorando insieme”, partendo dall’assunto che ogni decisione soggettiva può fare la differenza. Esistono infatti meccanismi nascosti in ognuna delle nostre menti, i cosiddetti “Bias cognitivi”. Tali sono da considerarsi le possibili “distorsioni sistematiche” del modo in cui pensiamo e quindi agiamo in modo da influenzare azioni e decisioni, in questo contesto comprendente la sicurezza lavorativa. Tali “bias”, a volte inconsci, possono indurci a sottovalutare i possibili rischi, o prendere decisioni inconsulte e/o avventate, incrementando le probabilità di cagionare sinistri.

Tra i vari “bias cognitivi” per i diversi contesti lavorativi citiamone, solo a mero esempio, alcuni: i “bias confermativi” ovvero in grado di confermare proprie convinzioni preesistenti, ignorando o minimizzando qualsivoglia evidenza contraria. Ad es. rispetto un macchinario ritenuto sicuro si potrebbero ignorare o sottostimare eventuali segnali di malfunzionamento fin quando non si materializza un guasto rischioso per gli operatori; “bias dell’ottimismo” o convinzione che accadano, pressoché sempre, eventi positivi, marginalizzando, quindi, l’eventualità di eventi negativi. Ciò porterebbe a sottovalutare i rischi sul lavoro e perciò adottare comportamenti tendenzialmente più rischiosi; “bias dell’autocontrollo” teso a far credere di poter detenere migliore controllo su un evento rispetto alla realtà dei fatti, pensando di poter eludere le rischiosità ricorrendo alle proprie abilità; “bias di status quo” da intendersi come inclinazione nel preferire le situazioni in essere, ostacolando o inibendo i possibili cambiamenti. In ambito lavorativo, ciò porta a mantenere procedure obsolete e spesso pericolose, pur in presenza di alternative più sicure che necessitano, però, di essere adottate.

Se si vuole ridurre il tasso di infortuni, bisognerebbe procedere oltre le misure di sicurezza standard concentrandosi sulle persone coinvolte. In questo senso, la mentalità sulla sicurezza gioca un ruolo fondamentale. L’approccio mentale delle persone rispetto alla sicurezza sul lavoro è più decisivo di quanto si possa credere. Per agevolare un approccio mentale positivo e facilitare la trasformazione, è necessario comprendere il ciclo di sicurezza pensiero-reazione-esperienza-mentalità e sfruttare la componente esperienza, la stessa che crea innovata mentalità, portando la cultura della sicurezza a livelli maggiori.

La sicurezza basata sul comportamento (BBS) si sta sempre più affermando. I dipendenti sviluppano una forte consapevolezza dei pericoli e sono incoraggiati a lavorare in sicurezza. Sarebbe opportuno ripensare il coinvolgimento delle maestranze, trovare modalità alternative per incoraggiare appunto i dipendenti. Motivarli, altresì, a segnalare gli incidenti imparando insieme dagli errori. Osservare i molteplici modelli di sicurezza, comprendendo e promuovendo ciò che funziona meglio.

Le semplici istruzioni asettiche, come pure i richiami disciplinari, non motivano positivamente chi svolge attività lavorative. La BBS rappresenta, non di meno, il riconoscimento e l'apprezzamento “sistematico” del comportamento sicuro e quindi del lavoro sicuro. Parimenti importante è dare il buon esempio ai colleghi, infatti è oggettivamente acclarato che gli ambienti di lavoro moderni sono molto più complessi e le persone lavorano in modo più indipendente.

Sarebbe bene creare sistemi BBS che siano guidati dai dipendenti, loro stessi infatti sanno meglio di chiunque altro di cosa hanno bisogno per lavorare in modo più sicuro.

La BBS è altresì una questione di leadership. Il desiderio di cambiamento culturale deve provenire dall'alto, ma deve essere sostenuto dal basso. La BBS rappresenta inoltre il cosiddetto approccio basato sui valori condivisi.

Un concetto di base dovrebbe guidarci sempre, ossia che i dipendenti dovrebbero essere in primo luogo responsabili di se stessi ma, al contempo, anche degli altri colleghi sodali. Sempre meno vengono accettati bassi standard di sicurezza o rischi evidenti. Poter indagare a fondo sui comportamenti non sicuri comprendendo che l'unico modo per ottenere dei miglioramenti sul versante sicurezza e prevenzione è favorire il lavoro di squadra, compartecipato.

![]()

[*] Dirigente INL, Direzione Centrale Risorse - Uff. III° - Bilancio e Patrimonio. Professore a contratto c/o Università Tor Vergata, titolare della cattedra di “Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro” nonché della cattedra di “Diritto del Lavoro”. Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non impegna l’Amministrazione di appartenenza.

Seguiteci su Facebook